从负载与精度出发,建立可执行的选型框架在现代自动化生产线和精密机床中,精密行星齿轮减速机不仅承担降速增扭的功能,更决定了整机的定位精度、响应速度与长期可靠性。不同的应用场景对同一类产品的要求往往截然不同:有的系统强调尖峰载荷的耐受,有的则追求极低背隙以保障重复定位的高稳定性。

要把“需要的力和需要的位移质量”落地为可比的参数,关键在于以负载特征和精度需求为轴心,制定一套完整的选型思路,而不是盲目追求更高的额定扭矩或更小的体积。

负载分析是第一道门。要清晰地界定哪些力量会作用在减速机上:连续运行扭矩、峰值冲击扭矩、径向与轴向载荷、以及载荷随时间的变化形态(单向、往复、随机)。环境因素同样不能忽视:工作温度、润滑状态、灰尘和湿度、振动级别,以及是否需要防护等级(如IP等级)。

基于这些信息,可以给出一个服务系数SF的初步区间,通常1.0到2.0之间,依据载荷的冲击性、运行时间、可靠性要求以及可接受的维护成本来调整。接着,将峰值扭矩Tp和额定扭矩Tn落在表征寿命与可靠性的数据区间内,确保在长期运行中不会因偶发过载而引发早期失效。

定位精度是另一条关键线。背隙(backlash)直接影响重复定位的可重复性和系统的控制精度。行业内常见的背隙区间从极小的几角分到几十角分不等,具体取决于应用的伺服/闭环控制精度要求、负载波形与振动水平。除了背隙,轴向刚度、传动比的稳定性、以及在不同转速下的效率变化都需要被评估。

高精度应用通常要求较低背隙和较高的轴向刚度,但这也会带来成本、尺寸和热管理方面的权衡。因此,在需求面,务必把位置信息量化成若干可比指标:目标背隙上限、允许的速度波动范围、以及任务周期内的累计位置误差限制。

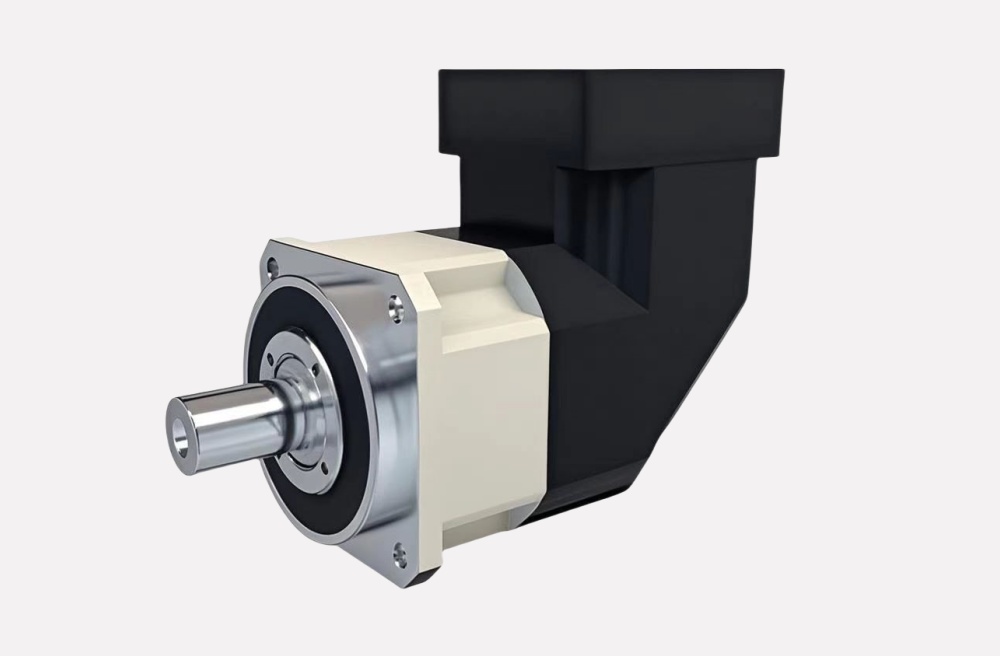

结构与参数匹配是桥梁。行星齿轮减速机的核心是行星数、齿轮对数、太阳轮与环轮的几何关系,以及是否采用一体化结构或外部电机驱动、是否需要编码器集成等功能。不同的结构设计会影响传动比的实现、扭矩传递能力、热升温的分布,以及结构长度和重量。对比数据表时,重点关注以下指标:额定输出扭矩、峰值扭矩、最高工作转速、传动效率、背隙、最大可承载轴向/径向载荷、工作温度范围,以及润滑方式与密封等级。

不要忽视与之耦合的电机、控制系统以及机座的接口标准,接口不匹配往往导致额外的定制化成本。

把这些参数整理成一个对比清单,是你在选择供应商前的必要步骤。建议在初选阶段就让厂商提供具体的工况匹配模型(包括温度、振动、润滑状态等)的预测结果,以及基于你的载荷谱的寿命评估或仿真数据。跨越不同厂商的产品时,务必关注数据源的一致性:相同条件、相同测试方法下的性能曲线才具备可比性。

通过这样系统化的分析,你会得到一个清晰的“需求-规格-可行方案”三角图,从而避免只看静态参数所带来的误导。

在此基础上,选择一个初步的技术规格区间。例如,若你的工作转速区间较窄、负载稳定、定位精度要求较高,则应优先关注低背隙、高刚性结构以及良好热管理的型号;如果存在较大冲击载荷或需要更高的冗余性,应该考虑更高的峰值扭矩能力和更稳健的润滑密封设计。明确未来扩展需求:是否需要集成编码器、伺服驱动单元、或允许后续升级为带有伺服的智能传动模块。

把这些前置工作做扎实,后续的选型工作才会更高效、更具前瞻性。

把需求转化为具体参数的系统化选型流程在第一部分建立的需求框架之上,进入具体的选型步骤。一个清晰的流程,能把复杂的参数关系拆解成可执行的决策点,减少重复修改和返工。

步骤1:明确关键指标,建立参数化目标

载荷与扭矩目标:确定输出轴需要承受的持续扭矩、峰值扭矩及其持续时间。将P_out、Tn、Tp等转化为一个可比的规格区间。转速与比值目标:给出输出端的目标转速范围,以及所需的传动比区间。传动比不仅影响转速,还影响输出扭矩与inertia放大效应,应尽量匹配系统的惯性特性。

精度与定位目标:给出背隙上限、位置重复性(如重复定位误差)、角度稳定性等指标,并设定在不同工作阶段的容忍度(起动、稳态、制动)。环境与寿命目标:工作温度上限/下限、是否有污染物、密封等级、润滑维护周期、预期寿命(如B10Life)等。

步骤2:建立参数区间与模型

通过载荷谱和工作温度,估算实际工作扭矩和热负荷,结合SF得到推荐的额定扭矩区间。选定若干候选传动比,评估对应的输出速度、输出扭矩放大、惯性匹配以及系统的响应时间。将背隙与轴向刚度放在对比表中,设定一个优先级排序,优先满足核心定位要求的兼顾成本与寿命。

步骤3:对比数据表与厂商验证

步骤4:综合性评估与权衡取舍

性能与成本要素的权衡:低背隙、高刚性通常意味着更高成本;若系统对定位误差要求极高,应优先保留低背隙设计,即便价格略高。体积与热管理:较高的扭矩需更强的散热能力,否则热升温会影响效率与寿命。整体热设计要与传动箱体、润滑系统协同优化。系统集成与扩展性:若未来可能增加编码、闭环控制或联动其他伺服单元,选择具备模块化接口和标准化电气连接的方案,可以降低未来改造成本。

步骤5:原型验证与现场确认

在可能的情况下,建议获取样机或短期试用机,进行实际工况下的测试:负载谱下的定位精度、温升、振动、噪声、寿命初步评估。现场运行数据与仿真数据对比,检验是否存在偏离预期的因素(如安装间隙偏差、安装角度误差、负荷分配不均等)。确定售后与服务方案:备件可用性、保修条款、维护周期、现场监测与诊断能力。

在初选阶段,若采用5:1的传动比,初步需求是更高的输出扭矩放大与较低转速的稳态优势,但应注意高传动比带来的惯性放大效应和热积累。通过对比两到三家厂商的同类型号数据,可以发现某些型号在12N·m峰值扭矩时仍保持良好效率、背隙在4arc-min以下且温升controllable,在现场测试中也能维持0.008°的重复定位误差。

这样的对比结果,往往来自于对结构优化(如更高数目的行星轮、改进的密封与润滑、优化的轴承配置)以及对热管理的系统性设计。最终的选择,是在满足核心性能的前提下,兼顾性价比、供货周期与后续维护成本的综合结果。

结语选购精密型行星齿轮减速机并非简单地“找一个扭矩够大、转速够低”的型号,而是要把系统的实际工作负载、定位精度需求、热管理与寿命成本放在同一坐标系里进行对比。通过对负载谱、精度要求、结构特性与售后服务等多维度的系统化分析,你能够从众多候选型号中筛选出“最佳平衡点”。

当你掌握了上述流程,就能在设计初期就锁定关键参数,避免后续的技术回圈与成本增量。若需要进一步的定制化支持,欢迎与具备丰富测试数据与现场验证能力的制造商进行深度沟通,让选型落地成为提升系统性能的实际驱动。

美卡普减速机

电话微信:+86 158-5032-2957

© 昆山叁壹文化工作室所有 网站地图 苏ICP备2022036425号-13