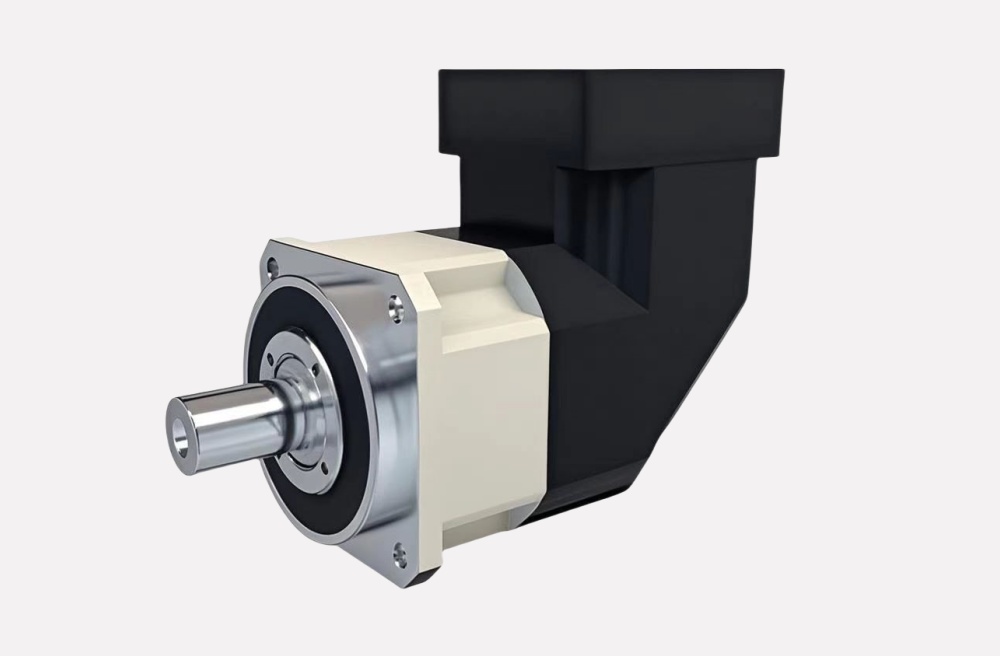

在今天的工业现场,空间越来越有限,设备布局必须以“最小体积换取最大性能”为目标。行星减速机作为传动系统中的核心部件,因其高扭矩密度、紧凑结构和高可靠性,成为许多自动化线的首选解决方案。如何在不牺牲性能的前提下,尽量减少占用空间、缩短交付周期、降低库存成本?答案往往落在尺寸标准化的组合拳之中。

尺寸标准化并不是“千篇一律”,而是一种以系统级需求为导向的模块化思维。通过在输入端、输出端、法兰、安装孔位、背板以及输出轴等关键接口上实现统一的尺寸和公差范围,可以实现多型号之间的直接替换与快速拼接。对于前端的工程设计而言,标准化的尺寸意味着可预设的装配位、可预测的干涉情况、以及可重复的装配方法。

这不仅降低了设计阶段的试错成本,还在采购端催生“现货化”与“大规模采购”的经济效益:同一批次的零部件可以在不同的机型之间通用,减少多家供应商的库存压力,缩短从订货到交付的周期。

标准化的尺寸对自动化系统的集成具有放大效应。你在机器人手臂、搬运小车、工作站等设备上选用的减速机,其外形和孔位、轴端接口的统一,能显著降低对驱动电机、控制系统以及传感器的适配成本。标准化接口也让行业通用的控制算法、运动规划和故障诊断方案更容易落地,提高了现场的维护效率。

对于持续需要迭代升级的生产线,标准化尺寸提供了更高的灵活性:若后续要更换更高效的电机或实现更高精度定位,替换成本和时间都被有效压缩。

边界并非没有存在的挑战。尺寸标准化的初衷是“兼容性 快速响应”,但如果过度追求统一的尺寸,可能会压缩定制空间,导致在特定工况下的扭矩裕度、热管理能力或噪音控制不尽人意。尤其在高负荷、持续运行、或极端温度、粉尘等恶劣环境中,默认的标准化外形可能需要额外的补充设计,才达到系统级的可靠性要求。

这就要求工程师在选型阶段就进行系统级约束分析,明确哪些接口必须严格一致,哪些接口可以留有余量进行区域性定制。

因此,真正的平衡来自于“以基线标准化为起点、在关键接口处保留可定制性”的策略。可行的方法包括:建立基线尺寸表与公差框架,使不同系列的减速机在同一坐标系内可对接;对输入输出端、法兰、安装孔位等关键接口设定必须遵循的统一规范,同时对非核心部位(如某些内部腔体细节、外部散热片形状等)保留一定的定制空间;并通过数字化工具对系统级需求进行仿真评估,确保在实际安装中的热、振动、噪声等指标落在可接受范围内。

Part1的思考也在为Part2埋下铺垫:真正的竞争力来自于“在标准化效率与定制化针对性之间,找到可落地的组合方案”。这需要供应链与设计团队的协同工作,以及面向未来的模块化平台支撑。我们将从定制化的实现路径出发,探讨如何在不牺牲空间优势的前提下,实现对更高性能、更复杂工况的精准匹配。

Part2:定制化需求的实现路径与平衡

如果说Part1是关于“为什么需要标准化,以及在哪些接口上保留灵活性”,那么Part2则聚焦“如何把定制化落地到具体方案中,做到空间与性能的双赢”。要在有限空间内实现更高的性能、同时保持交付的灵活性,必须建立一个以结果为导向的定制化流程,避免走进“为了定制而定制”的死角。

1)以系统需求为出发点在任何选型与定制之前,先把系统需求画清楚:所处工况的扭矩、转速、定位精度、允许的背隙、温升范围、环境温度、尘埃与湿度等级、维护间隔与可用性目标等。通过对这些指标进行权重排序,可以清晰决定哪些接口必须严格遵循标准、哪些部位应允许定制化设计。

与其盲目追求“更大范围的定制”,不如先锁定一个稳定的基线尺寸,再逐步叠加增量定制,避免无谓的成本膨胀。

2)选取基线尺寸并留出扩展空间在具有同系列的标准化基线中,优先选择与现有设备最接近的尺寸,以确保现有控制系统、驱动电机、传感器与电缆布线的兼容性。对于未来可能的升级或工况变化,保留“增补接口”或“扩展腔体”设计,例如在外壳上预留散热腔、增加风道、保留额外的安装孔位或轴端孔的备用对位。

这样的预留不是浪费,而是一种对未来需求变化的“保险”。通过标准组合与可选组件的灵活搭配,可以在不引入全新机身的情况下,提升系统性能与适应性。

3)模块化定制的具体实现把定制需求拆解为若干模块化可替换的单元:输入轴、输出轴、法兰形式、轴端端面、背板、连接件、内腔结构等。采用模块化设计后,制造与装配的灵活性显著提升:不同客户或同一客户不同工况可以在同一生产线快速组装成套解决方案。对于空间受限的场景,可以提供紧凑型法兰、短轴距方案,甚至将某些非核心部件集成至外部配套设备(如伺服驱动一体化安装座),以压缩总体占地。

4)散热与润滑的定制化高载荷和高转速往往带来更强的热量积累,因此散热方案往往成为空间与性能博弈的关键。标准化减速机可通过改变散热片布局、增加强制风冷腔、采用水冷接口等方式实现定制化落地。润滑体系也要因工况而异:需要更高粘度润滑脂的低温环境、或在高温环境下采用更高耐温等级的润滑油。

对带有温度传感、振动监测的智能减速机,热管理还要与传感数据的采集与分析相结合,确保高负荷工况下的持续稳定运行。

5)智能化与传感集成现代减速机的“智能化”不仅提升诊断与维护效率,也是实现复杂工况定制的重要手段。集成的编码器、温度传感器、振动监测和远程诊断接口,能在不增加外部设备的前提下,提供实时状态数据与故障预警。通过数字孪生与CAE仿真,能够在出厂前就对具有定制特征的方案进行热分析、噪声与振动评估,以及长期耐久性预测。

这种“在设计阶段就量化性能”的方法,显著降低了现场试错成本,并提高了交付的可预期性。

6)安装与维护的便利性空间有限往往意味着维护的难度也会增大。因此,定制化解决方案应优先考虑易维护性:模块化连接件、快速拆装的螺栓结构、易于清洁的外壳设计、可替换的备件库与标准化的紧固扭矩。对户外或防尘防水环境,提升IP等级、密封结构与润滑体系的稳定性,是确保长期可靠性的关键。

优秀的定制化解决方案应在满足空间约束的最大限度降低维护难度和停机时间。

7)成本与生命周期的综合评估任何定制都要面对成本与收益的博弈。除了初期设备投资,需把总拥有成本(TCO)考虑进去,包括维护成本、备件更换频次、能耗水平、设备可用性以及再设计时的隐性成本。对于一些场景,略微增加初期投资(如更高效的冷却、更高等级的编码器、或更优的材料选型)在长期运行中往往能换来更低的能耗、更少的维护停机以及更长的使用寿命。

与供应商共同建立基于数据驱动的评估模型,可以在不同方案之间进行科学对比,确保选择既符合空间约束、又能实现性能目标的最佳组合。

8)案例与落地在某焊接自动化线的应用中,通过采用标准化基线尺寸 3个定制化模块的组合,系统总体体积缩小了约12-15%,但扭矩裕度提高、热升降幅度稳定,噪声水平也明显下降,交期从以往的6-8周缩短到2-4周。通过整合内部温度传感与远程诊断,运维人员在日常运维中能够实现“预测性维护”,显著降低了突发停机的风险。

这类案例体现了“以标准化为底座、以定制化为增益”的思路:在不牺牲空间与结构稳定性的前提下,以数据驱动实现更高效的生产效率与更低的运营成本。

9)结语:共生的平衡之道尺寸标准化和定制化并非对立的两端,而是企业在数字化转型中实现高效与灵活性的两翼。通过建立标准化基线、保留关键接口的定制化、引入模块化设计与智能化传感,企业在有限的空间里同样能获得更高的性能与更低的运维成本。选择合适的伙伴与平台,是实现这一平衡的关键。

一个具备模块化平台、强大数据分析能力和全面场景适配经验的供应链,将成为你实现“空间最优、性能最优、成本最优”三者兼具的关键推力。若你正在筹划升级或新装配线,建议以系统级需求为出发点,与具备标准化与定制化双向能力的制造商深度对话,共同制定一个可落地的分阶段实施方案。

让标准化的高效率成为基底,让定制化的针对性成为翅膀,你的生产线就能够在拥挤的空间中,释放出更强的驱动力。

美卡普减速机

电话微信:+86 158-5032-2957

© 昆山叁壹文化工作室所有 网站地图 苏ICP备2022036425号-13