匹配要点概览——从机电耦合谈起在伺服系统中,驱动端的电机与传动端的行星减速机不是分离的一对,而是通过扭矩、速度、定位等目标共同决定系统的动态响应。匹配的好坏,直接决定了伺服环路的带宽、定位精度与热稳定性。要把复杂性降下来,先从几个关键维度说清楚:等效惯量、传动刚度、摩擦与背隙、热与润滑、以及安装和连接误差。

把这些要素捆绑成一个系统性视角,能让后续的选型与调试少走弯路。

1)等效惯量的权衡与计算伺服系统的带宽受制于等效惯量比值。通常把减速比记为n,伺服电机的转动惯量记为Jm,减速机的本体惯量记为Jg。等效惯量对电机端的影响大致可用Je≈Jm n^2Jg来近似描述。n越大,Jg在电机端的权重越高,若Je过大,电机的电磁响应会被拖慢,放大误差与相位滞后,从而降低闭环带宽和位置精度。

因此,在选型阶段需要对目标工作区间内的转速、扭矩波动进行试算,确保Je在可接受范围内,同时确保JA(负载侧的惯量)和JI(控制器内部惯量)与Je形成良好匹配。

2)传动刚度、背隙与摩擦的耦合传动刚度决定了系统在快速变化时的扭矩传递效率,背隙与摩擦则直接影响定位的重复性与微动误差。行星减速机的齿轮啮合是非线性过程,啮合齿间的弹性、齿形误差和润滑状态会引入动态的刚度变动。若刚度过低,闭环控制容易产生振荡或振幅下滑;若背隙过大,定位的重复性会显著下降。

为此,通常会要求选型时关注齿形公差、轴承的装配预紧、以及润滑脂/油的黏度和温度特性。合理的背隙与较高的刚度配对,是提升伺服重复定位精度的基础。

3)热稳定性与润滑对性能的放大效应伺服系统在高负载与高速工作时,摩擦热会在齿轮、轴承和轴端产生温升,从而改变润滑状态、黏度以及齿轮啮合间隙,进而影响刚度和传动效率。温升还会加剧轴向与径向热膨胀,引起对中误差。这些热效应在短时段内可能不易被察觉,但在连续加工、快速切换工况或长时间工作时,会导致闭环控制参数的漂移。

因此,选型时应关注热设计、润滑系统的散热能力,以及驱动端控制器中对温度的自适应补偿机制。

4)安装与对中误差的放大效应伺服系统的实际表现还深受安装精度的制约。若电机轴与减速机输入端对中不良、轴承端盖与支撑件存在位移,都会在传动链路中产生额外的横向和轴向误差。这些误差不仅影响扭矩传递的均匀性,也会改变系统的共振频率,从而引发振动放大。

对中、同轴度、螺栓紧固扭矩的管理,以及疲劳寿命评估,都是落地设计阶段必须严格把控的环节。

5)控制层面的耦合与调试思路如果机械层面的匹配已经尽力做到了位,控制器的调试就成为放大“好效果”的最后一步。合理的模型化对齐能让控制器更准确地预测需要的力矩和速度,并对非线性因素(如背隙、热膨胀)进行前馈或自适应补偿。此处的要点包括:在驱动器中引入减速机模型以改进力矩/速度的预测、对编码器分辨率与微步方式的匹配、以及通过温度传感或热耦合模型实现热补偿。

最终目标是让闭环带宽足够覆盖工作区间,同时抑制噪声放大,保持定位的稳定性与可重复性。

总结而言,匹配要点并非单点指标,而是机电系统的综合权衡:等效惯量的合理分配、啮合刚度与背隙的控制、热稳定性与润滑状态的管理,以及安装误差对性能的放大效应。把这些因素纳入早期设计与验证流程,能够显著提升伺服系统在实际应用中的动态响应与定位精度。

提升策略与落地方法——从选型到调试的全流程在明确了匹配要点之后,接下来要把抽象的原理转化为可执行的设计和调试流程。下面从选型、集成、调参、测试以及维护几个阶段,给出可操作的思路,帮助团队在不同应用场景下实现性能与成本的最佳折中。

1)明确工况与目标指标在选型前,先把应用场景的关键参数梳理清楚:负载转矩峰值、持续转矩、工作速度区间、定位精度要求、重复性、加减速曲线、工作环境温度与振动级别、以及预期的寿命周期。设定量化目标,如闭环带宽需覆盖的频段、允许的最大背隙、温升限制等,有助于把技术指标落到可比对的数值。

2)有效的选型与参数匹配

选型时关注的核心参数包括:减速比、额定扭矩、最大工作扭矩、轴向/径向载荷、Je(减速机本体惯量)和耦合系数、背隙等级、润滑方式与维护周期。把Je、Jm、及目标工作范围代入等效惯量模型,评估闭环带宽与稳态误差的关系。尽量避免极端的惯量不匹配情形,在允许范围内选取较小的Je以提升响应速度。

选择低背隙、高刚性的齿轮组,优先支持定制化润滑和热管理方案的型号。若工况中存在频繁的方向改变或高频振动,考虑带有预加载轴承的结构,以提升稳态与瞬态的结合性能。

3)机电一体化设计与安装对中

在机械结构设计阶段,确保电机轴、输入端、输出端的同轴度公差严格控制,选用高精度对中件与高刚性连接件,避免安装误差转化为可观的定位误差。对于热耦合较强的系统,设立独立的散热通道、选择高导热材料、并在关键部位放置温度传感器。实现温度自适应控制,避免因热膨胀导致的啮合误差波动。

4)控制策略优化与前馈协同

在伺服驱动器层面,结合等效惯量模型,进行前馈扭矩与速度控制的设计。通过前馈来降低负载扰动对闭环的冲击,提升低速段的定位平滑性。通过背隙补偿、摩擦模型参数的在线估计与补偿,以及热补偿算法,提升控制器对非线性因素的鲁棒性。若系统允许,使用数字孪生或仿真预测来评估不同控制策略下的响应。

5)测试、验证与调试步骤

进行静态与动态测试:静态扭矩-角度、回转误差、重复定位精度、以及在不同温度下的性能漂移。用快速傅里叶分析等方法评估系统的振动特征与共振点。进行闭环带宽和相位裕度的标定,确保在目标工作区间内系统稳定。若发现低幅度振动,需要检查是否进入了结构共振或齿轮啮合噪声频段,必要时调整机械结构或调参。

进行热测试与疲劳评估,记录温升曲线与寿命预测,确保长时间工作下的性能稳定性。

6)维护、诊断与持续优化

建立定期维护计划,包含润滑更换、紧固件检查、对中校正等,防止因磨损导致的背隙增大或刚度下降。通过数据采集与监控,建立健康评估模型,进行预测性维护。把温度、振动、扭矩波动等数据与历史对比,提前发现潜在的性能退化。

7)应用场景与案例化思考不同应用对匹配的要求不同。例如在高精密机械手臂中,定位重复性和热稳定性尤为关键;在高速传动的加工设备中,带宽与冲击响应的重要性更高。通过对比不同方案在实际工况下的表现,选择更符合目标指标的组合方案。必要时可以进行小批量试产与现场调试,积累真实工况下的参数数据,形成可迭代的优化闭环。

结语:将匹配要点转化为可执行的设计与调试策略,是提升伺服系统整体性能与精度的关键路径。通过在选型阶段对等效惯量、刚度、背隙、热稳定性与安装对中等维度进行综合评估,并在集成阶段通过前馈控制、温度补偿与结构改进实现协同优化,可以显著提升伺服系统在实际工况下的响应速度、定位稳定性与鲁棒性。

如果你正在规划新一代伺服系统,愿意一起把这套思路落地,欢迎咨询,我们可以结合具体设备特性给出定制化的匹配方案与调试流程。

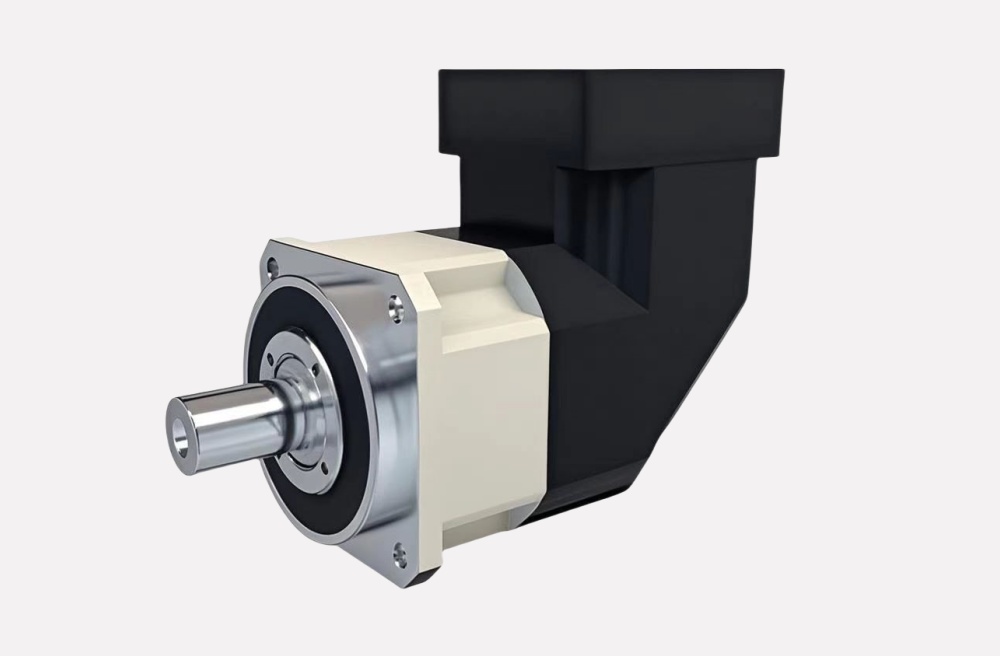

美卡普减速机

电话微信:+86 158-5032-2957

© 昆山叁壹文化工作室所有 网站地图 苏ICP备2022036425号-13