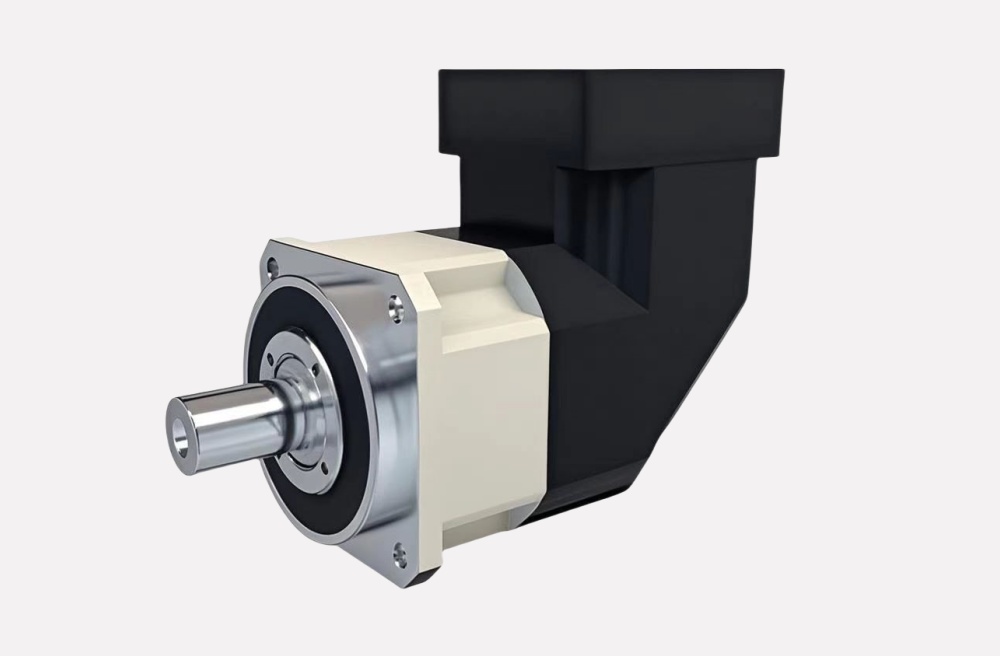

一、结构特征与设计理念在现代设备中,布线密度与结构紧凑性成为决定性因素。中空旋转行星减速机以中空轴为核心特征,打通了传动腔与设备内部的布线通道,将原本分散在外部的电缆、传感线、气路甚至小型流体管路,统一纳入转动轴的中空空间中。

这样的设计不仅让传动系统占用的外部体积显著减小,还降低了布线的拐角数量与互相干扰的可能性。中空轴在实现力矩传递的作为穿线通道,其加工公差、同心度和刚性要求被严格控制,确保高转矩下的稳定性与寿命。

二、布线穿通的应用价值布线简化带来的直接收益是设备前后端的空间重新组合与功能模块的灵活对接。通过中空轴,电缆和传感器线可从轴心贯穿,避免了外部过多的线束与支架,减少干涉风险,提升安装效率。对高密度自动化线体,甚至是需要多层布线的机器人关节来说,穿线通道让设计师在空间布局上拥有更大的自由度,设备外观也更清爽,维护时的线束检查、分线和替换都更快捷。

与此中空通道还能与局部密封、屏蔽设计协同,提升抗污染能力和电磁兼容性,使设备在复杂工况下仍能保持稳定的控制性能。

三、集成度提升与设备结构简化中空旋转行星减速机的这一设计使传动单元与电气/气路系统之间的接口数量显著减少。由于布线被内嵌式处理,外部的线槽、接线盒、保护罩等部件的体量可相应压缩,设备外形变得更加紧凑。集成度的提升不仅体现在外观的简化,也体现在可靠性与维护性上:减少了分布式连接点,降低故障路径,线材的应力集中点也随之减少,有助于提升长期运行的稳定性。

对于需要多轴协同、且每轴都承载传感与驱动需求的系统,中空设计让各轴之间的耦合更加紧密,整体的控制精度与响应速度也得以提升。

四、性能与可靠性要点在传动学方面,旋转行星减速机本身的高减速比、优异的扭矩传递效率和低背隙特性,为设备的定位、重复性和力控提供了坚实基础。中空轴的应用不会显著降低这些核心性能,反而通过简化布线与减少外部连接点,降低了热聚集与振动耦合的风险,有利于保持稳定的传动刚度与动态响应。

材料选用、端部支撑与密封结构需与中空内部通道协同设计,确保在高速、长时间运行下的稳定性和可维护性。综合来看,这类减速机在紧凑化与集成化的目标中表现出色,成为追求高效、可靠、易于维护的现代化设备的重要选择。

一、适用场景深入解析中空旋转行星减速机最显著的优势在于对复杂布线场景的适配能力,尤其在以下场景中表现突出:1)工业机器人与协作机器人:多轴联动、需要内置传感线、气路或液路的场景,中空轴提供贯通通道,减少外部应力点,提升关节处的集成度和紧凑性。

2)自动化生产线与分拣设备:传感器、压力传感器、气路控制线路往往穿越运动部件,通过中空布线实现更简洁的结构,降低误线和干扰风险。3)高端包装与涂装设备:对外部线束的干扰敏感,中空布线可减少端部外露的布线区,提升设备外部防护等级与美观度。

4)医疗设备与实验自动化:对洁净、密封及易清洁需求高的场景,内嵌布线有助于减少外部缝隙,提升卫生与可靠性。5)航空航天相关的机端装置:要求高集成度和可靠传动,内部通道有助于实现更紧凑的结构与布线管理。

二、典型行业案例要点在制造业的智能化升级中,某机器人上装的驱动模块通过采用中空旋转行星减速机实现关节内部布线穿透,显著减小了外部线束体积,安装时间缩短约20%,维护时线束检查的工作量减少一半以上。另一家包装设备厂商在多轴头部采用同类产品,提升了设备的整机集成度,减少了外部防护结构的体积,使整机重量下降,能源使用效率提升。

尽管具体应用环境各异,核心逻辑相同:通过中空轴实现布线与传动的同轴集成,降低结构复杂度,提升灵活性与可靠性。

三、选型要点与注意事项1)轴孔直径与通道容量:确保中空轴内可容纳所需的电缆、传感线、气路等的直径与层数,避免挤压、热积累或信号干扰。2)最大输出扭矩与速度范围:在选型时需对比靶应用的力矩需求和工作速度,确保减速比与扭矩传递能力满足长期运行要求。

3)轴端输入输出接口:考虑与电机、驱动器及其它执行机构的接口标准,确保装配的灵活性与可维护性。4)热管理与密封性:中空内部的通道若涉及液体或气体输送,需与密封、冷却设计协同,防止渗漏与热积聚。5)维护与替换周期:选择模块化程度较高的型号,以便在设备升级或部件更换时保持系统简洁性。

四、与传统方案的对比与转型要点与外部布线较多的传统减速机相比,中空设计在空间占用、线束管理、外观美感等方面具有明显优势。转型要点包括:重新评估设备的布线架构和防护策略,确定哪些通道可以并入中空轴内,哪些区域仍需外部线束保护;在机械结构设计阶段同步考虑中空轴的承载、定位与热路径,避免后续改动带来大范围的结构调整。

通过系统级的布线与结构优化,可以实现更高的集成度、更简便的维护与更稳定的控制性能。

五、未来趋势与行业洞见随着对设备紧凑化、集成化的需求持续提升,中空旋转行星减速机将逐渐成为高端自动化解决方案的常态配置。未来的发展方向包括材料与加工工艺的进一步优化以提升中空轴的承载与耐久性、以及与传感网络、智能诊断系统的深度整合,使布线的智能化管理成为设备自我诊断与预测性维护的重要组成部分。

对工程师而言,关注跨领域的协同设计,将成为提升系统整体性能的关键能力。通过在设计阶段就将布线、热管理、密封与接口标准化,可以在后续的升级与扩展中快速响应市场需求,保持设备在竞争中的领先地位。

若你需要,可以把这篇软文的风格调整为更偏技术指标导向,或加入具体行业的真实案例数据,以更贴合目标读者的偏好。

美卡普减速机

电话微信:+86 158-5032-2957

© 昆山叁壹文化工作室所有 网站地图 苏ICP备2022036425号-13