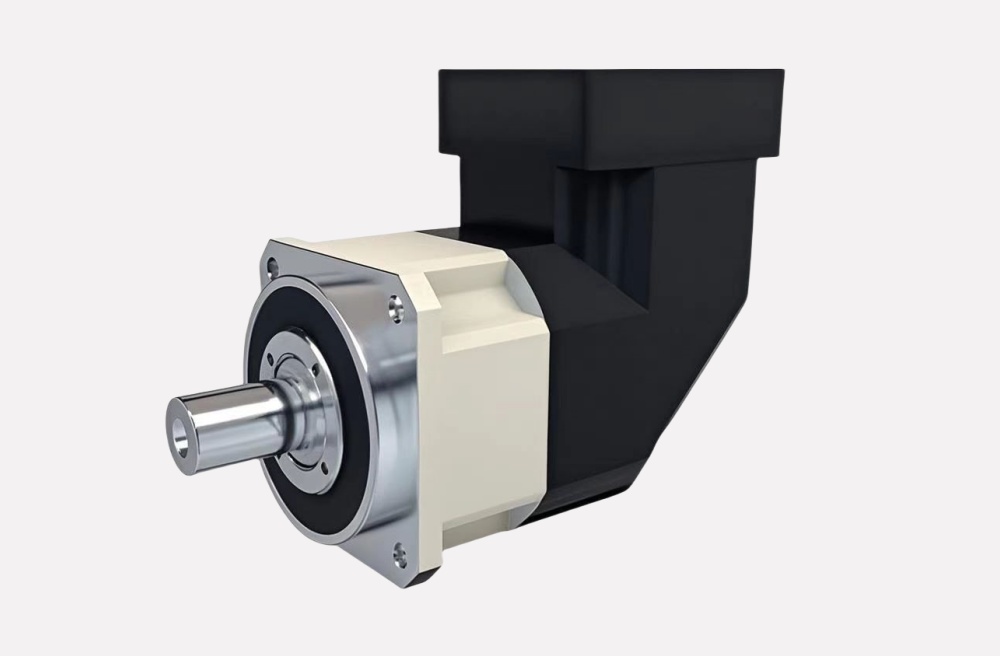

回程间隙的本质与重要性

回程间隙,顾名思义,是指在传动系统从正向驱动切换为反向或在负载变化时,齿面之间出现的一段自由间隙。在行星减速机这类多齿轮组合的传动装置中,这种间隙的成因多元且错综复杂:齿轮本身的齿厚、齿形公差、齿宽分布的不均匀性;装配时的轴向、径向间隙,以及曲轴、推力轴承等部位的端面间隙共同叠加形成了回程间隙的基线。

再加上热膨胀、润滑膜厚度变化、工作温度波动,以及载荷状态的动态变化,回程间隙在实际工况下面临着不同的数值区间。

在结构层面,行星减速机由太阳轮、内齿圈、若干行星轮及其载体构成,齿间啮合在不同齿对之间轮换,使得回程间隙具有多点性、分布性和动态性特征。啮合前后的微观齿隙会在载荷迅速切换时被放大或压缩,形成输出端的位移滞后和转矩响应滞后。这种滞后往往以“初始冲击、指尖跳动、转速恢复延迟”等表现形式出现,若间隙超过设计容许值,会直接削弱定位精度,干扰伺服控制的闭环响应,甚至在高频振动和冲击条件下诱发齿面疲劳与早期磨损。

回程间隙的大小对设备的影响可以从以下几个维度理解:

定位精度与重复性:回程间隙越大,输出端在无驱动或低载状态下的自由度越高,闭环控制需要更强的前馈或补偿才能实现同样的定位精度,长期会降低重复性。动态响应与振动:齿面重新啮合的瞬态过程会产生冲击,放大系统的低频到中频振动,影响传动稳定性和机械噪声水平。

磨损与寿命:间隙过大意味着啮合接触压力在重新啮合时分布不均匀,局部接触应力升高,易引发齿面磨损、啮合面微裂纹扩展,降低使用寿命。热稳定性与润滑:温度变化会改变间隙的实际尺寸,润滑膜的厚度随温度和载荷变化而变,这些因素叠加可能导致“干啮合”风险增加。

理解回程间隙的多源性,关键在于把握其在不同工况下的典型表现,并以此制定合适的制造、装配和维护策略。对于设计人员而言,回程间隙不是单一的规格参数,而是一个需要在材料公差、加工工艺、预载设置、装配对中综合控制的动态变量。对现场的维修人员来说,识别回程间隙的迹象、保持其在合适区间,是保障设备持续高效运行的重要环节。

Part1的小结与展望:在后续的讨论中,我们会把焦点放在如何科学地量化回程间隙、如何通过合理的装配策略与预载设计来降低不利影响,以及如何在实际应用中通过监测与维护来持续维持设备的精度与可靠性。理解与控制回程间隙,既是工程设计的艺术,也是现场运维的科学。

测量与调整方法及落地要点

要把回程间隙控制在可接受范围,关键在于科学测量与精准调整。下面给出两套可落地的思路:一是基于啮合端的直接测量法,二是基于输出端位移与力矩关系的间接评估法。两者相辅相成,适用于新机装配、在役维护以及品质管控的不同场景。

一、常用的直接测量方法(以输出端为核心)1)量具准备与安全工作在无载、无传动的状态下进行测量,确保设备处于稳定、可控的状态。拆下联轴器或连接件,方便对输出轴进行自由旋转与定位测试。准备数控齿轮专用的扭矩加载工具、拨动式扭矩扳手、刻度盘式位移量具、以及用来定位的基准块。

2)使用指示表测量法(齿间回程间隙的直观量化)在输出轴端设置刻线的指示表,与输出端的端面或专业的测试夹具对位。缓慢旋转输入轴(或输出轴)在没有载荷的状态下,直至齿面重新啮合的临界点,然后记录指示表的针尖最大位移。这个位移值就是回程间隙在该点的初始量度。

为提高可靠性,重复在不同的啮合对、不同的角度位置进行测试,取最大、最小值及其平均值作为初步评估。

3)轮对法与端点法的组合考虑到行星减速机包含多对啮合,单点测试可能不足以反映全局间隙。可以在同一输出端设置多点测试点,针对太阳轮-行星轮、行星轮-内齿圈等核心啮合进行轮对式测试。通过对比不同点的回程间隙,从而判断是否存在局部偏差、端面装配错位或载荷分布异常。

4)防误差设计与温度补偿由于温度变化对间隙影响显著,测试时要记录环境温度、设备温度与转速等参数。若条件允许,进行恒温或控温测试,必要时对温度效应进行简单的线性补偿,以确保测试数据的可比性。

二、间接评估与性能相关的监控方法1)以位移与扭矩的关系评估在有条件的系统中,可以在输入端施加微小的扭矩扰动,观测输出端的响应是否出现滞后或初始跳动。通过建立输入角度、输出位移之间的关系曲线,估算回程间隙的有效值。这种方法的优势在于能在组装后、上线调试阶段就对回程间隙的动态特性有可观测的判断。

2)温度-间隙耦合测试对高温作业场合,先在不同温度点进行测试,记录回程间隙随温度变化的趋势。若存在明显的温度敏感性,应在设计阶段考虑加热膨胀的对中与预载的自适应分布,或选用低热膨胀材料和润滑策略以降低温漂。

三、如何进行调整以控制回程间隙1)通过预载优化来控制间隙回程间隙在很大程度上与轴承、端盖、行星轮载体之间的端面与径向间隙以及齿轮啮合间隙有关。通过微调端盖间隙、改变轴承预载,或在星轮组/内齿圈与外壳之间增加/调整薄垫片,相当于给系统注入一个稳定的预加载状态,使啮合在工作区间保持较均匀的接触压力,从而抑制回程间隙的幅值。

2)调整啮合几何与装配公差分布重新设计或调整装配顺序,确保齿厚分布在同一范围内、啮合面保持良好对中。若条件允许,采用更高精度的齿轮加工、热处理与表面处理,以缩小齿厚公差、提高齿形一致性。对已有装配,可以通过微调星轮载体轴向位置、对中星轮与内齿圈的啮合对来降低局部过度间隙。

3)采用可控的背隙设计在需要的情况下,引入轻量级的、可控背隙设计,以确保在极端工况下仍有稳定的啮合余量,但这一措施需要与载荷路径和控制系统紧密匹配,避免形成更复杂的动态响应。

4)温控与润滑策略温度对间隙影响巨大,合理的润滑策略和温控方案可以减少热膨胀带来的间隙波动。使用低粘度或高温稳定的润滑油、合适的润滑脂,结合热耦合传感与控制,确保润滑膜在工作温度区间内稳定,降低间隙随温度的非线性变化。

四、实战要点与维护建议

数据化管理:对所有测量结果进行系统记录,建立回程间隙随时间、载荷、温度、转速等参数的趋势表。定期对比历史数据,识别趋势性变化,提前进行维护或设计调整。上线前的综合验证:部件组装完成后,进行多工况、多温度点的综合测试,确保回程间隙在设计区间内,并且在代表性负载下仍然稳定。

运行期的监测策略:在关键工况下布置简单的在线监测手段,如振动、声学、力矩波形等信号的异常识别,结合离线的定期测量,形成“软性预警”机制,避免因间隙变化导致的突然故障。供方与设计沟通:回程间隙的控制不是单点工作,需要材料供应、加工工艺、装配工艺和热处理等环节的共同优化。

保持跨部门沟通,确保公差带、预载设定和装配对的一致性。

结束语回程间隙是行星减速机传动系统中的一个关键参数,它直接关联到设备的精度、可靠性和寿命。通过科学的直接测量、有效的间接评估以及有针对性的调整策略,可以在不同应用场景下实现对回程间隙的精准控制。把握好测量与调整的节奏,配合温控、润滑和装配工艺的综合优化,就能让设备在复杂工况下稳定运行、减少故障发生,并为企业的生产效率和产品质量提供坚实的技术保障。

若您正在筹划新机组、优化现有系统,欢迎结合本篇内容,与您的工程团队共同制定一套切实可行的回程间隙控制方案。

美卡普减速机

电话微信:+86 158-5032-2957

© 昆山叁壹文化工作室所有 网站地图 苏ICP备2022036425号-13